12 de noviembre de 2025

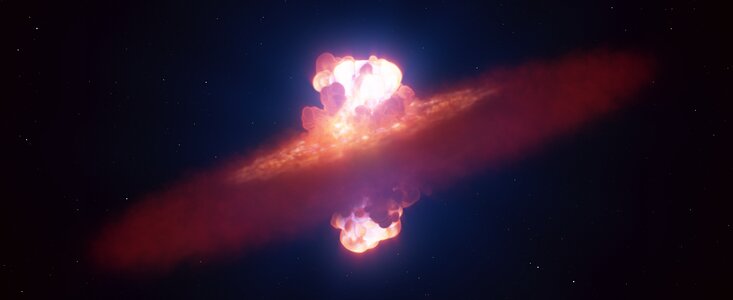

Observaciones rápidas con el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la onda expansiva atravesaba su superficie. Por primera vez, los astrónomos han desvelado la forma de la explosión en su fase inicial, fugaz y temprana. Esta breve fase inicial no habría sido observable un día después y ayuda a responder a numerosas preguntas sobre cómo las estrellas masivas se convierten en supernovas.

Cuando la explosión de supernova SN 2024ggi fue detectada por primera vez la noche del 10 de abril de 2024 (hora local), Yi Yang, profesor asistente de la Universidad de Tsinghua en Pekín, China, y autor principal del nuevo estudio, acababa de aterrizar en San Francisco tras un largo vuelo. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Doce horas después, envió una propuesta de observación a ESO, que, tras un proceso de aprobación muy rápido, apuntó su telescopio VLT en Chile hacia la supernova el 11 de abril, apenas 26 horas después de la detección inicial.

SN 2024ggi se encuentra en la galaxia NGC 3621, en dirección a la constelación de Hidra, a tan solo 22 millones de años luz de distancia, una distancia muy cercana en términos astronómicos. Con un gran telescopio y el instrumento adecuado, el equipo internacional sabía que tenía una oportunidad única para desentrañar la forma de la explosión poco después de que ocurriera. « Las primeras observaciones del VLT captaron la fase durante la cual la materia acelerada por la explosión cerca del centro de la estrella atravesó su superficie. Durante unas horas, la geometría de la estrella y su explosión pudieron observarse, y de hecho se observaron, simultáneamente », afirma Dietrich Baade, astrónomo del ESO en Alemania y coautor del estudio publicado hoy en Science Advances .

« La geometría de una explosión de supernova proporciona información fundamental sobre la evolución estelar y los procesos físicos que dan lugar a estos espectáculos cósmicos », explica Yang. Los mecanismos exactos que subyacen a las explosiones de supernovas de estrellas masivas, aquellas con más de ocho veces la masa del Sol, aún se debaten y constituyen una de las cuestiones fundamentales que los científicos desean resolver. La progenitora de esta supernova fue una estrella supergigante roja, con una masa entre 12 y 15 veces la del Sol y un radio 500 veces mayor, lo que convierte a SN 2024ggi en un ejemplo clásico de explosión de una estrella masiva.

Sabemos que, durante su vida, una estrella típica mantiene su forma esférica gracias a un equilibrio muy preciso entre la fuerza gravitatoria que tiende a comprimirla y la presión de su núcleo, que tiende a expandirla. Cuando se agota su combustible, el núcleo comienza a fallar. En las estrellas masivas, esto marca el inicio de una supernova: el núcleo de la estrella moribunda colapsa, las capas de masa circundantes caen sobre él y rebotan. Esta onda de choque de rebote se propaga hacia el exterior, desintegrando la estrella.

Una vez que la onda de choque atraviesa la superficie, libera cantidades inmensas de energía; la supernova entonces brilla con gran intensidad y se vuelve observable. Durante una breve fase, se puede estudiar la forma inicial de la explosión antes de que interactúe con el material que rodea a la estrella moribunda.

Esto es lo que los astrónomos han logrado por primera vez con el VLT de ESO, utilizando una técnica llamada espectropolarimetría. « La espectropolarimetría proporciona información sobre la geometría de la explosión que otros tipos de observación no pueden ofrecer debido a que las escalas angulares son demasiado pequeñas », afirma Lifan Wang, coautor y profesor de la Universidad Texas A&M en Estados Unidos, quien fue estudiante de ESO al inicio de su carrera astronómica. Aunque la estrella en explosión aparece como un solo punto, la polarización de su luz contiene pistas ocultas sobre su geometría, que el equipo logró descifrar. [1]

El único instrumento en el hemisferio sur capaz de capturar la forma de una supernova mediante esta medición es el FORS2, instalado en el VLT. Con los datos del FORS2, los astrónomos descubrieron que la explosión inicial de material tenía forma de aceituna. A medida que la explosión se propagaba y colisionaba con la materia que rodeaba a la estrella, la forma se aplanaba, pero el eje de simetría del material eyectado permanecía invariable. « Estos hallazgos sugieren un mecanismo físico común que impulsa la explosión de muchas estrellas masivas, el cual manifiesta una simetría axial bien definida y actúa a gran escala », según Yang.

Con este conocimiento, los astrónomos ya pueden descartar algunos de los modelos actuales de supernovas y añadir nueva información para mejorar otros, lo que proporciona información valiosa sobre las poderosas muertes de estrellas masivas. « Este descubrimiento no solo redefine nuestra comprensión de las explosiones estelares, sino que también demuestra lo que se puede lograr cuando la ciencia trasciende fronteras », afirma el coautor y astrónomo del ESO, Ferdinando Patat. « Es un poderoso recordatorio de que la curiosidad, la colaboración y la acción rápida pueden revelar profundos conocimientos sobre la física que da forma a nuestro Universo ».

Notas

Más información

Esta investigación se presentó en un artículo que aparecerá en Science Advances (doi: 10.1126/sciadv.adx2925).

El equipo está compuesto por Y. Yang (Departamento de Física, Universidad de Tsinghua, China [Universidad de Tsinghua]), X. Wen (Escuela de Física y Astronomía, Universidad Normal de Pekín, China [Universidad Normal de Pekín] y Universidad de Tsinghua), L. Wang (Departamento de Física y Astronomía, Universidad Texas A&M, EE. UU. [Universidad de Texas A&M] e Instituto George P. y Cynthia Woods Mitchell de Física Fundamental y Astronomía, Universidad Texas A&M, EE. UU. [IFPA, Universidad Texas A&M]), D. Baade (Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur, Alemania [ESO]), JC Wheeler (Universidad de Texas en Austin, EE. UU.), A. V. Filippenko (Departamento de Astronomía, Universidad de California, Berkeley, EE. UU. [UC Berkeley] e Instituto Hagler de Estudios Avanzados, Universidad Texas A&M, EE. UU.), A. Gal-Yam (Departamento de Física de Partículas). y Astrofísica, Instituto Weizmann de Ciencias, Israel), J. Maund (Departamento de Física, Royal Holloway, Universidad de Londres, Reino Unido), S. Schulze (Centro para la Exploración e Investigación Interdisciplinaria en Astrofísica, Universidad Northwestern, EE. UU.), X. Wang (Universidad de Tsinghua), C. Ashall (Departamento de Física, Virginia Tech, EE. UU. e Instituto de Astronomía, Universidad de Hawái en Manoa, EE. UU.), M. Bulla (Departamento de Física y Ciencias de la Tierra, Universidad de Ferrara, Italia e INFN, Sección de Ferrara, Italia e INAF, Observatorio Astronómico de Abruzzo, Italia), A. Cikota (Observatorio Gemini/NSF NOIRLab, Chile), H. Gao (Universidad Normal de Pekín e Instituto de Fronteras en Astronomía y Astrofísica, Universidad Normal de Pekín, China), P. Hoeflich (Departamento de Física, Universidad Estatal de Florida, EE. UU.), G. Li (Universidad de Tsinghua), D. Mishra (Universidad de Texas A&M e IFPA Universidad de Texas A&M), Ferdinando Patat (ESO), K. C. Patra (California y Departamento de Astronomía y Astrofísica, Universidad de California, Santa Cruz, EE. UU.), S. S. Vasylyev (UC Berkeley), S. Yan (Universidad de Tsinghua).

El Observatorio Europeo Austral (ESO) permite a científicos de todo el mundo descubrir los secretos del Universo para el beneficio de todos. Diseñamos, construimos y operamos observatorios terrestres de primer nivel, que los astrónomos utilizan para abordar preguntas fascinantes y difundir la pasión por la astronomía, además de promover la colaboración internacional en este campo. Fundado como organización intergubernamental en 1962, ESO cuenta hoy con el apoyo de 16 Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza), junto con Chile, país anfitrión, y Australia como socio estratégico. La sede de ESO, su centro de visitantes y su planetario, el ESO Supernova, se encuentran cerca de Múnich, Alemania, mientras que el desierto de Atacama, en Chile, un lugar maravilloso con condiciones únicas para la observación del cielo, alberga nuestros telescopios. ESO opera tres observatorios: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, ESO opera el Very Large Telescope (VLT) y su Very Large Telescope Interferometer (VLTII), así como telescopios de rastreo como VISTA. También en Paranal, ESO albergará y operará el conjunto sur del Observatorio Cherenkov Telescope Array (CTA), el observatorio de rayos gamma más grande y sensible del mundo. Junto con socios internacionales, ESO opera ALMA en Chajnantor, una instalación que observa el cielo en el rango milimétrico y submilimétrico. En Cerro Armazones, cerca de Paranal, estamos construyendo «el mayor telescopio del mundo»: el Extremely Large Telescope (ELT) de ESO. Desde nuestras oficinas en Santiago de Chile, apoyamos nuestras operaciones en el país y colaboramos con socios y la sociedad chilena.

Campo de golf

- artículo de investigación

- Fotos del VLT

- Para periodistas: suscríbanse para recibir nuestros comunicados bajo embargo en su idioma.

- Para científicos: ¿Tienes una historia que contar? Presenta tu investigación.

- Un nuevo análisis de ESO confirma los graves daños causados por el complejo industrial proyectado cerca de Paranal.